Diese Biographie wurde uns für das Schülerprojekt im Rahmen des Jenö-Konrad-Cup 2024 freundlicherweise von Herrn Bernd Siegler zur Verfügung gestellt:

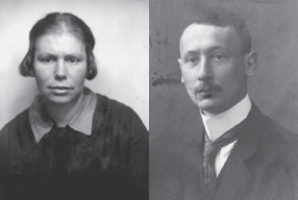

Ehepaar Schloss

Schloss, Dina

* 26. 12. 1893, Ludwigsburg

† 1972, Kfar Schmaryahu (IL)

Schloss, Ludwig

* 30. 7. 1889, Nürnberg

† 29. 1. 1957, Kfar Schmaryahu (IL)

Am 1. April 1930 wurden Dina und Ludwig Schloss Mitglieder des 1. FC Nürnberg, sie spielten Tennis. Am 30. April 1933 strich der FCN beide aus der Mitgliederliste und markierte dies auf der Karteikarte von Ludwig Schloss mit dem Stempel »30. APR. 1933«. Auf der Karteikarte seiner Frau Dina fehlt der entsprechende Stempel. Beide hatten ihren Beitrag zuletzt für das erste Quartal 1933 entrichtet.

Der Kaufmann Ludwig Schloss wurde am 30. Juli 1889 in Nürnberg als Sohn der jüdischen Ludwigsburger Kaufmannsfamilie Bernhard und Therese Schloss geboren. Er hatte mit Siegfried und Hermann zwei ältere Brüder. Ludwig Schloss besuchte das Königliche Alte Gymnasium Nürnberg (heute Melanchthon-Gymnasium), war aktives SPD-Mitglied und hatte sich freiwillig für den Ersten Weltkrieg gemeldet. Sechs Jahre lang war Ludwig Schloss in französischer Gefangenschaft und kam erst 1920 zurück. Nach Erinnerung seiner Tochter Ruth war er »Reichsbannerführer – am 1. Mai lief er immer an der Spitze des Zuges«. Seine Frau Dina, die er am 2. August 1920 in Ludwigsburg heiratete, war demnach pazifistisch engagiert. Die Grundschullehrerin war die Tochter von Adolph und Fanny Elsas (geb. Raff) – sie hatte zwei Schwestern und einen Bruder. Ihr Vater starb am 9. September 1933 in Ludwigsburg, die Mutter am 15. Februar 1941 in Herzliya, Tel Aviv.

Dina und Ludwig Schloss zogen nach Nürnberg in die Rankestraße 68 und hatten drei Töchter: Gerda, Ruth und Käthe Annemarie. Die Familie hatte eine Köchin, ein Kindermädchen und einen Chauffeur angestellt, im Musikzimmer des stattlichen Hauses standen zwei Flügel.

Ludwig Schloss besaß eine Papier- und Pappe-Großhandlung in der Fürther Straße. 1933 gewann er einen Verleumdungsprozess gegen Julius Streicher. Daraufhin ließ dieser das Haus in der Rankestraße mit der Bildunterschrift »Der Jude Schloss hat am 1. Mai nicht geflaggt.« im Stürmer abbilden. Laut Meldedatei wurde die Familie am 3. Dezember 1934 nach Stuttgart abgemeldet, dort gab es eine Filiale der Firma von Ludwig Schloss.

»Meine Eltern waren in Deutschland noch nicht Zionisten. 1933 sagten sie: ›Wie lange kann sich dieser Nazi-Unsinn halten?‹ Doch nach einem Jahr war der ›Spuk‹ noch immer nicht vorbei.«, so Tochter Ruth. »Für meine sehr deutschen Eltern war der Schock natürlich groß, als Hitler an die Macht kam. Doch sie zogen die richtige Schlussfolgerung daraus: Wenn so etwas in Deutschland passieren kann, kann es auch woanders geschehen. Deshalb kommt nur Eretz Israel (das Land Israel; Anm. d. Verf.) in Frage«, erinnerte sich Tochter Gerda.

Gerda Schloss wurde Ende April 1936 nach Palästina geschickt, der Rest der Familie kam eineinhalb Jahre später nach. Ludwig Schloss hatte in Nürnberg Haus und Geschäft verkauft und mit dem Geld etwas Land und ein Häuschen in Palästina erworben. Er wurde Direktor einer landwirtschaftlichen Kooperative in Kfar Schmaryahu im Bezirk Tel Aviv, seine Frau arbeitete in der Kooperative als Landwirtin.

»Meine Eltern mussten sehr hart arbeiten. Sie wollten die Wirtschaft des Landes von unten aufbauen durch Landwirtschaft und Hühnerhaltung. Sie waren der Überzeugung, dadurch einen wichtigen Beitrag für das Land zu leisten«, so Tochter Ruth.

Ludwig Schloss starb im Alter von 67 Jahren in Kfar Schmaryahu am 29. Januar 1957, seine Frau Dina 1972 (laut anderen Quellen im März 1971; Anm. d. Verf.).

Der Vater von Ludwig Schloss starb 1929 in Nürnberg, die Mutter amn15. Juli 1942 in Palästina. Seine beiden Brüder Siegfried und Hermann wurden in Sachsenhausen bzw. Auschwitz ermordet. Antonie Orthal, die Schwester von Dina Schloss, wurde im Oktober 1944 in Auschwitz ermordet.

Peter Zinke: Flucht nach Palästina – Lebenswege Nürnberger Juden, Nürnberg 2003, S. 241 ff. AA; D-BH; Jewish Women’s Archive: https://jwa.org/encyclopedia/article/arbel-chaya (aufgerufen am 20. 1. 2022); StadtAN: C 21/X, C 27/IV

Quelle:

Siegler, Bernd (2022): Heulen mit den Wölfen. Der 1.FC Nürnberg und der Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder. Fürth: starfruit publications